アートと遊びと子どもをつなぐメディアプログラムメディア実験室

終了しました

- 会期

2021年11月27日(土)28日(日)、12月4日(土)5日(日) - 時間

10:00ー16:00 - 主催

愛知県児童総合センター

「unlearn」という言葉があります。学ぶのとは逆の方向を志向して,既成の知識を得るのではなく,そこから離れてみることを意味します。小学校にあった理科実験室には,好奇心が旺盛で,怖いもの見たさの子どもには,密やかな魅力が満ちていました。そこは,手際よくまとめられてはいるけれど味気ない教科書を使った学びとは違って,一人一人が何かを発見できそうな,今にして思えば「unlearn」な場所でした。この「メディア実験室」も,コンピュータが並ぶすまし顔の空間ではなく,まだまだ得体のしれないメディアなるものを実験してみようというお部屋です。

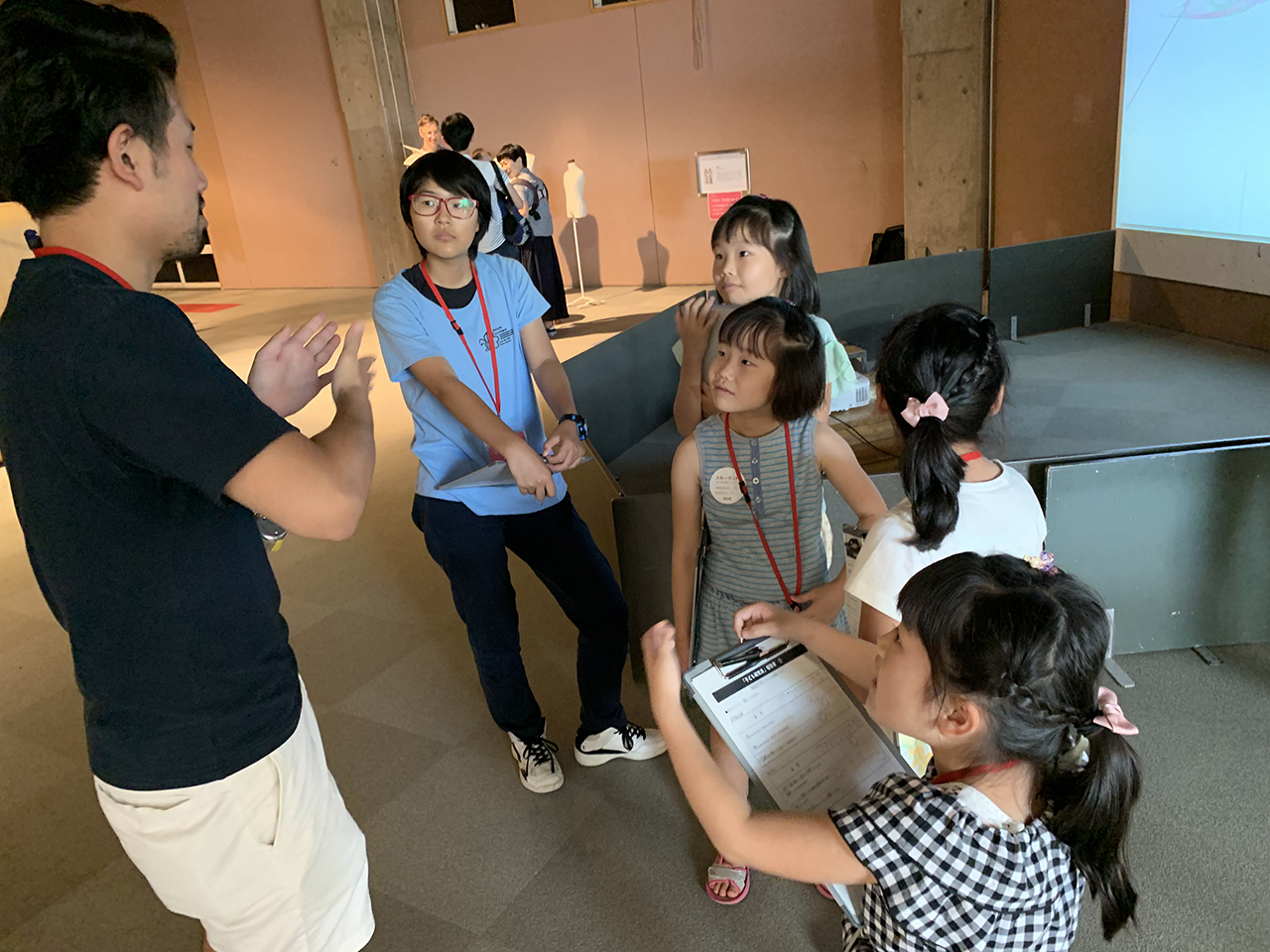

3年目の「メディア実験室」、今年も「子ども研究員」を募集します。愛知県児童総合センターと3+1大学の研究室と一緒に、「あそび」の実験に参加してもらいます。「あそび」にひそむ魅力を、子どもたちの力を借りながら、求めてみようという取り組みです。大学が提供する最先端のアイデアと技術と、子どもの想像力が出会う場となることでしょう。

企画,監修 名古屋芸術大学芸術学部 芸術教養領域 茂登山清文

※体験プログラムにより実施日が異なります。

2018年、2019年に実施したメディア実験室の様子はアーカイヴサイトをご覧ください。

名古屋芸術大学芸術学部

芸術教養領域

「何者にもなれる君へ。」をキャッチフレーズに開設された芸術教養領域リベラルアーツコースは,ビジュアルとサウンド,情報をはじめとする5つのリテラシーを学び,社会の多様な問題に挑んでいます。茂登山清文は,愛知県児童総合センターで、「アートと遊びと子どもをつなぐプログラム」、「汗かくメディア」のプログラムにかかわってきたほか、「エキゾチック」の企画、「小さい美術館」の展示をおこなってきました。「実験室」では、企画とデザイン、会場のディレクション,アーカイブの作成を担当しています。

感覚変容工房トーランス+愛知淑徳大学創造表現学部メディアプロデュース専攻

人間の感覚をいつもとは異なる状態に変容させることで、普段とらえている世界 像の知覚のされ方を多様化させる試みを行っています。愛知淑徳大学創造表現学 部メディアプロデュース専攻に所属する村上泰介と、コンコルディア大学に所属 するDavid Somiah Clarkのふたりによる共同研究をもとに制作を進めています。 また、小学生の村上創英が研究助手として活動しています。愛知淑徳大学創造 表現学部メディアプロデュース専攻村上ゼミに所属する学生たちも参加します。

スペクトラムリアリティ:こどもの場合

村上泰介(作者:愛知淑徳大学創造表現学部教授)

村上創英(研究助手:名古屋市立上野小学校)

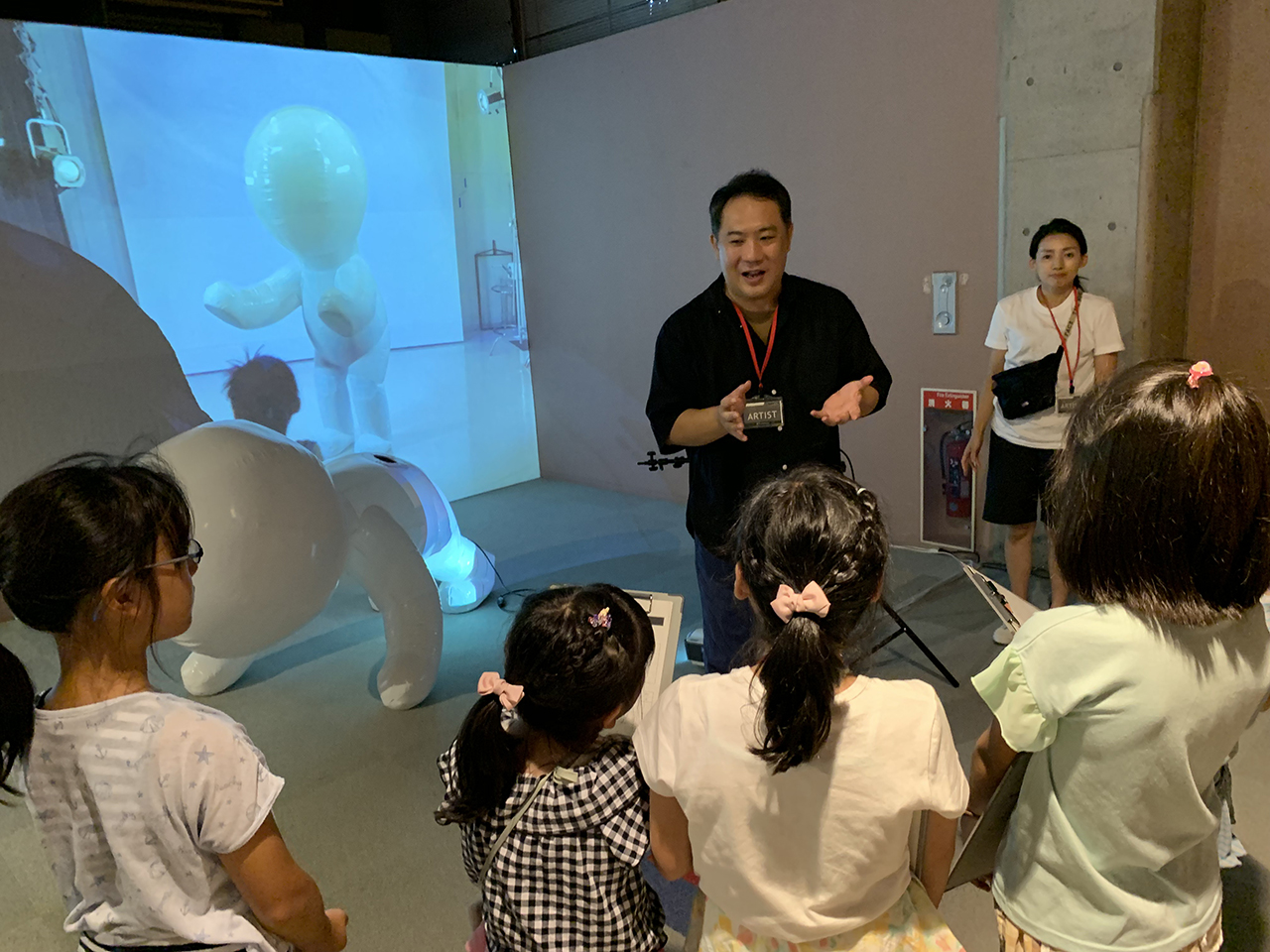

ニューロダイバーシティ(脳・神経多様性)という考え方を知っています か? これは、「すべての人の脳や神経は違うのだから、みんな違う感じ 方で世界をとらえている。」という考え方です。作者は、ニューロダイ バーシティの考え方を元に、多様な世界の感じ方を体験するための道 具をつくっています。今回はつくった道具たちを組み合わせて、遊んで もらえる場を実現します。

※本作品は11月28日(日)、12月4日(土)、5日(日)の展示となります。

せんせーしょん

チーム はーとっぐ!(稲石拓巳、小瀧陽平、後藤リカ、鈴木葵、髙木碧、長谷川亜里沙、古居麗奈)

「心音」とは誰もが持つ感覚の一部分です。例えば走ったとき、笑っ たとき、泣いたとき、「心音」は私たちに生きている感覚を与えてく れます。私たちは心臓をみたことはないけれど、音の感覚でそこに あると実感させてくれるのは考えてみるととても不思議ですよね。

「心音」だけでなく、子どもの感性は非常に豊かであり、大人と全く 違います。提示される遊び方を受動的に受け入れるだけではなく、 自ら遊びを生み出し、能動的な空間使用に期待しています。私たち は、子どもの感性を引き出せるような空間を作成しました。

※本作品は12月4日(土)5日(日)の展示となります。

なんせんす

チーム 小人猫(石川啓太、岩田真結子、角谷亜衣子、棚橋拓己、堤祐介、福田悠花、福家明日香)

意味はわからないけれど、つい見入ってしまう。そんな作品に出会っ た経験はありませんか? 私たちはそんな「なんせんす」(意味のわか らない)をコンセプトにして空間を構成しました。いろいろな大き さのスクリーンやブラウン管テレビに映像を投影したり、センサーを 用いて自分と映像をリンクさせたりした複数の映像作品で空間を構 成した劇場型の作品です。私たちの作品は遊び方や楽しみ方をあえ て提示しないことで、いろいろな解釈を持ってもらうことができる と考えました。あなただけの楽しみ方を見つけてみてください。

※本作品は12月4日(土)5日(日)の展示となります。

静岡理工科大学情報学部

情報メディア設計研究室+DEP

情報メディア設計研究室では、人とコンピュータ、人と情報の間のやりとりに着 目し、豊かな情報メディアを設計することを目指しています。 今回の実験室では、上記研究室に、学内プロジェクトチーム「 D E P 」のメンバーも 加え、複数のコンテンツを展示予定です。

参加メンバー:定國伸吾、寺分元則、池宮康清、小川歩夢、金子大海、齋藤琢真、 杉本和香奈、塚本大雅、飯田圭祐、大林賢太郎、城山竜都、世田稜、高田葵、 多賀谷源、平沢大翔、勝又悠希

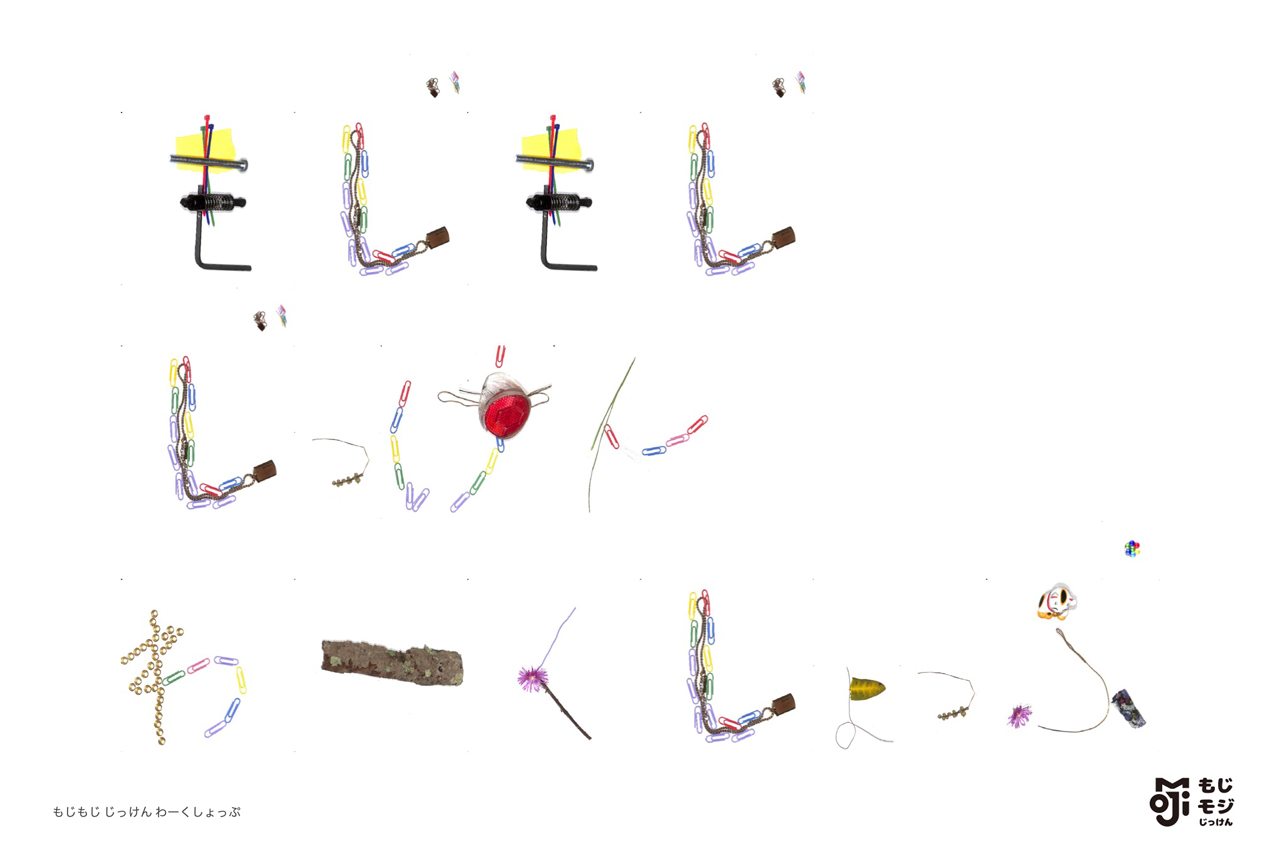

もじモジじっけんワークショップ

定國伸吾

モジの素材を探し、モジを作り、みんなのモジを集め て、書体を創る遊び「もじモジじっけん」を使った ワークショップを実施します。

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

なりきれ、標識さん!

情報メディア設計研究室+ DEP

街を歩いていると見かける横断歩道や進入禁止の標識。身体を使って、その標識の一部になりきってみよう。

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

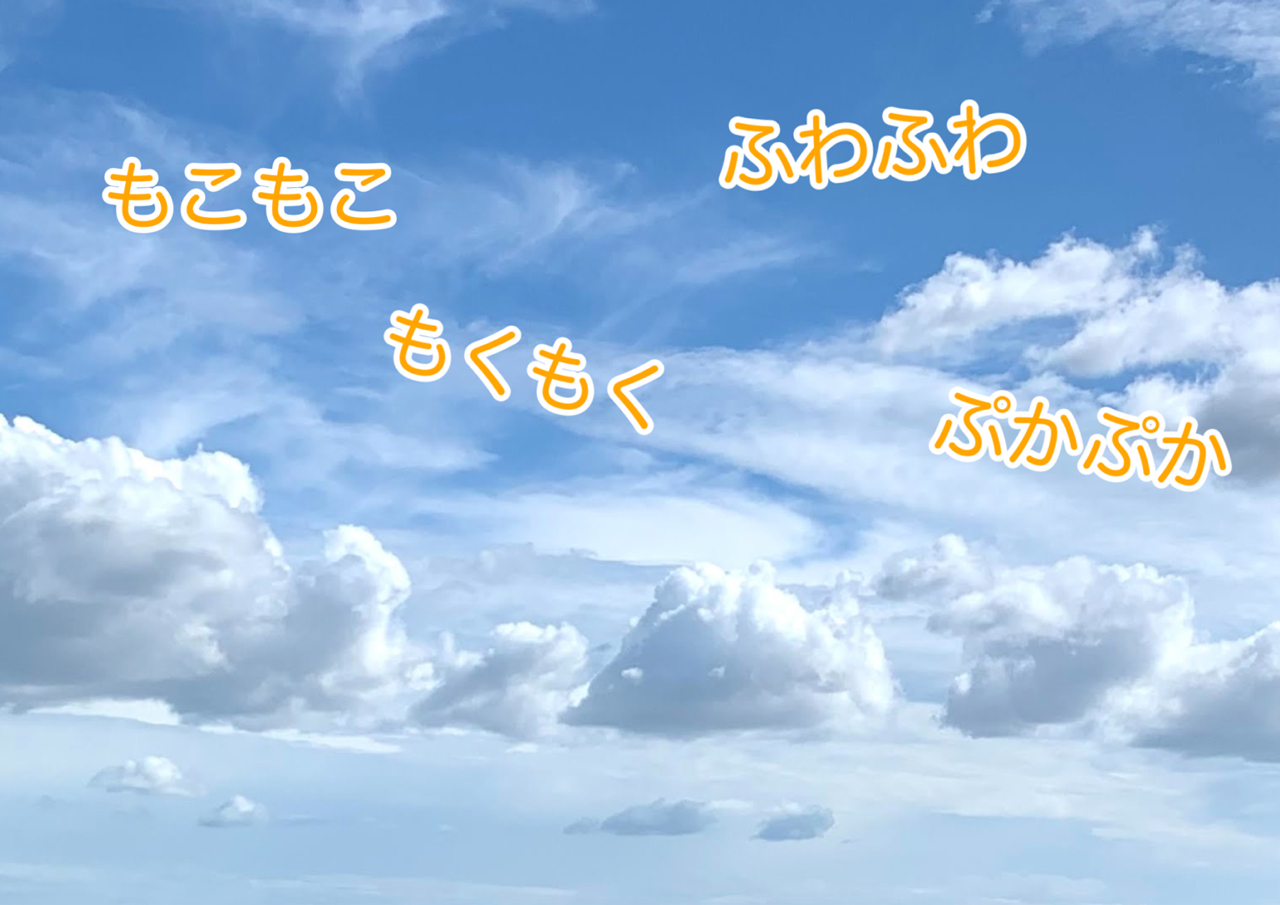

おのまとぺポスト

情報メディア設計研究室+ DEP

雲といえば?ふわふわ?もくもく? 1つのものをいろいろなオノ マトペで表すことができますよね。映像からイメージするオノマ トペを考えてみて、他の人のイメージとの違いを比べて楽しん でみましょう。

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

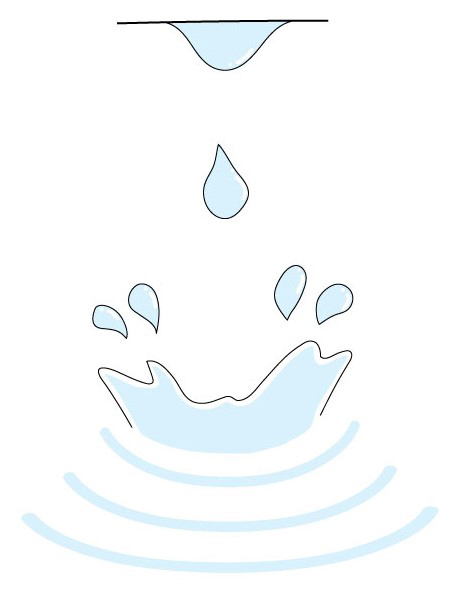

雫

情報メディア設計研究室+ DEP

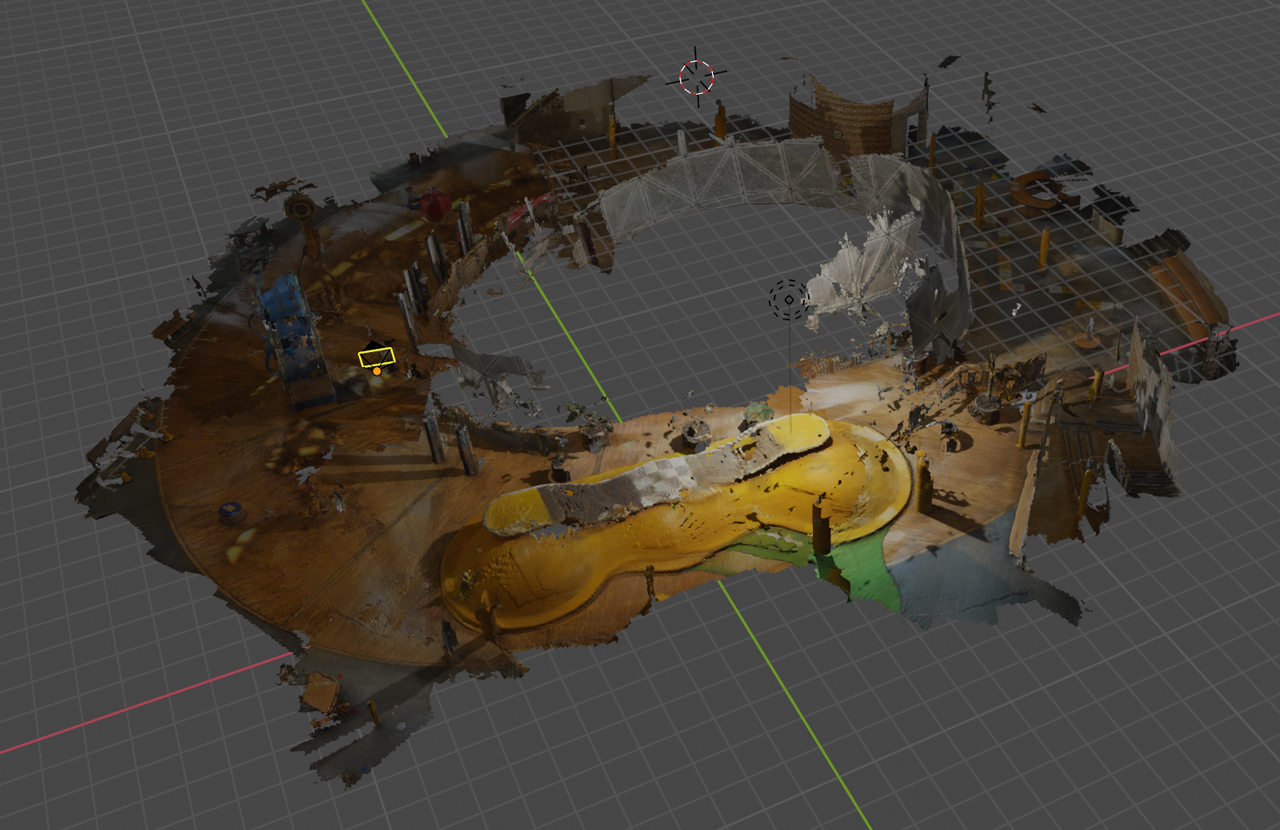

映画やアニメなどで、天井からの雨漏りをバケツなどで受けている 様子を見かけることがあります。この仕組に興味を持ち、これを 援用したシステム「雫」を開発・展示します。

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

情報科学芸術大学院大学

子どもへ向けたあそびのプログラムを研究の一環とする有志が集い、創造性や コミュニケーションなどをテーマに活動しています。

川田くんは身体を使った 新しいコミュニケーションのメディアについて研究しています。

小林さんは日常 の観察や発見につながる遊びや体験を考え研究しています。鈴木先生はプログ ラミング的思考などを中心に子どもへ向けたワークショップを研究しています。 それぞれの専門を活かしながら、子どもたちの未来へ向けて、メディアとの関わ りを探っています。

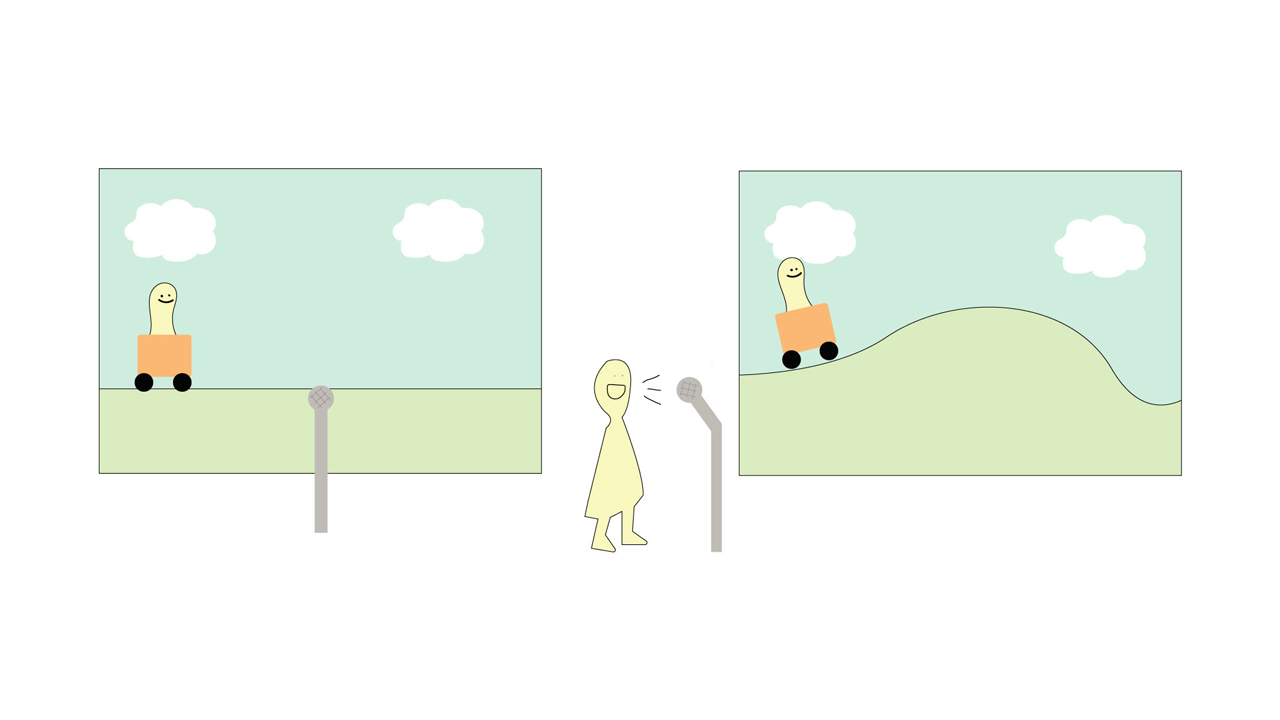

ラウド!グラウンド!

小林玲衣奈

声で映像の中の地面を動かしてみよう! マイクに向かって声を出すと、地面はどんな風に動くだろう? 大きい声を出してみたり、 細かく声を出してみたり、たくさん試してみよう!

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

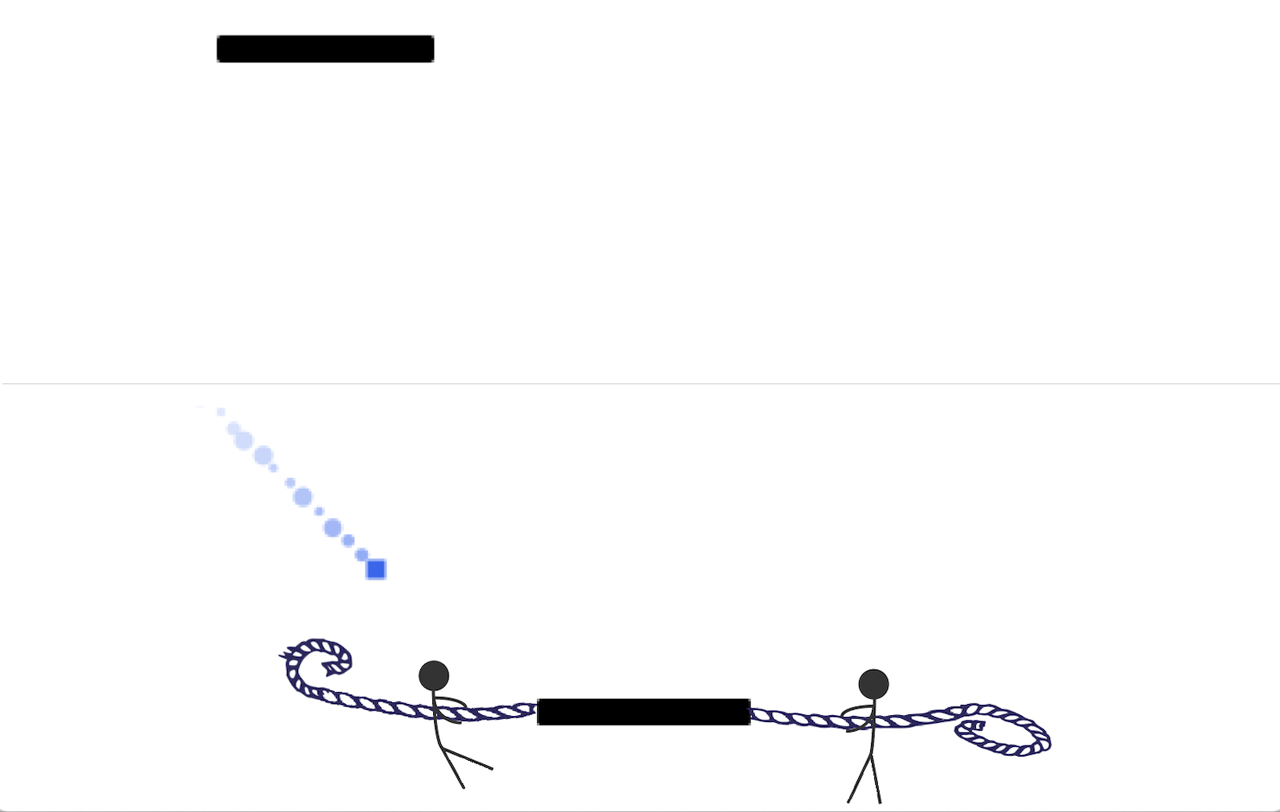

タッグ で ポン!

川田祐太郎

ロープをつかって “ いた ” をうごかして、ボールをはじきかえそう! “ いた ” はふたりでいきをあわせないと、うまくうごかせないよ。 ちからをあわせてコンピュータをやっつけよう!

※本作品は11月27日(土)28日(日)の展示となります。

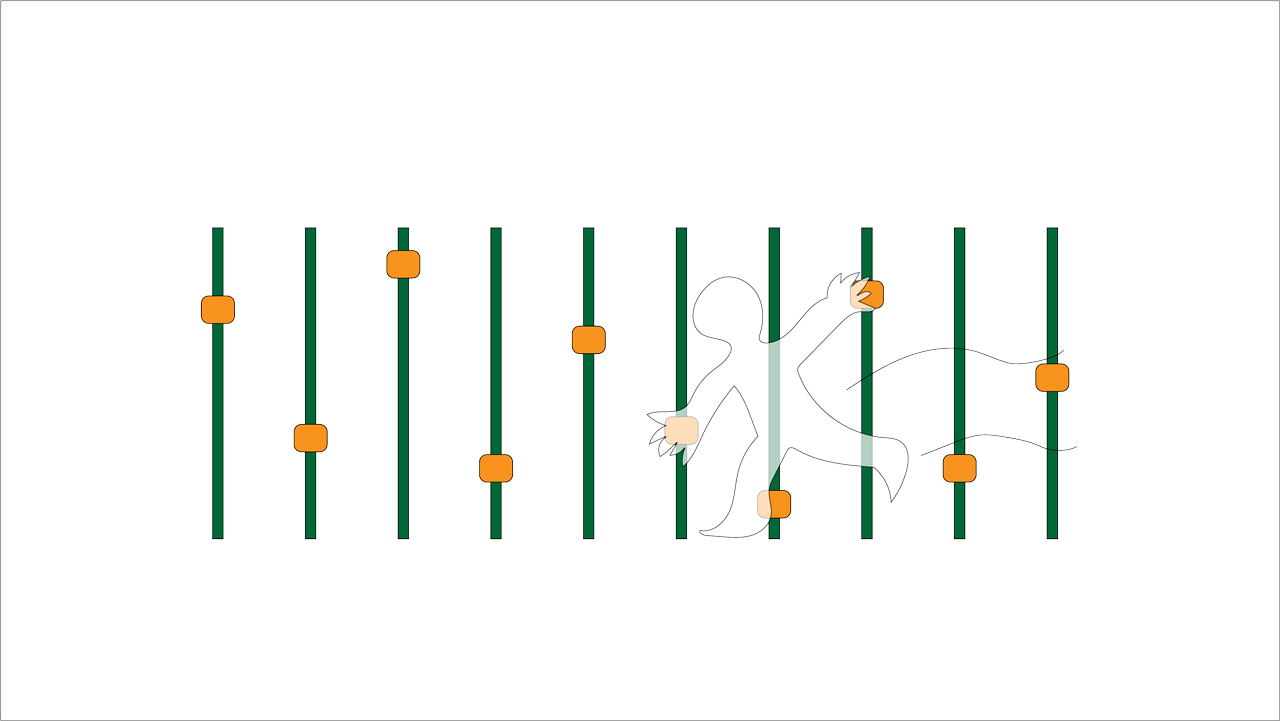

くねくねウォーキング!

鈴木宣也

くねくねしながら歩いてみよう! 右手、左手、右足、左足、頭、体全体を使って、 いろいろなポーズをしながら、くねくね歩くと、 変わった音色が聞こえてくるよ!

アートと遊びと子どもをつなぐメディアプログラム

愛知県児童総合センター(以下、ACC)では、1996年の開館以来、「アートと遊びと子どもをつなぐプログラム開発」としてアートを介して「あそび」を活性化させるプログラムを全国から公募してきました。

ACCの目指す「あそび」と「アート」には共通点があります。固定観念を問い直すアートの自由な発想と表現方法は、子どもたちを日常の縛りや通念から解放し、五感を開き、新しい気づきをもたらします。ACCでも、同じように既成概念を取り払い身近なものごとを見直し、そこから新しい発見を促す「あそび」を開発しています。

コンピューターの発達によって、私たちのまわりには多種多様なものやこと、可能性が広がっています。『アートと遊びと子どもをつなぐメディアプログラム』では、アートの視点が取り入れられた様々な媒体(メディア)による新しい「あそび」を実現します。