アートと遊びと子どもをつなぐメディアプログラム2024 汗かくメディア受賞作品公開展示【記録】

終了しました

- 会期

2024年9月28日(土)から10月14日(月・祝) - 会期中の休館日

10月1日(火)、8日(火) - 時間

10:00ー16:00(開館時間は9:00-17:00)

愛知県児童総合センターでは、子どもたちの健全な育成を支援する「遊び」に「アート」を取り入れることで、新鮮な気づきを生むあそびのプログラム開発に取り組んできました。

遊びの中で子どもたちは、緩やかなルールのもと、自由に自分を表現し、認められ、受け入れられる体験をすることや、他者との間で自分自身を確かめることを経験し、自分の感性に自信を深め、自分自身の確かな存在を持つ基盤をつくっていきます。子どもたちの成長にとって重要な要素である「遊び」に「アート」が加わることで、新しい視点や表現を提示し、子どもたちを日常の縛りから解放し、さまざまな気づきや驚きが生まれるような体験をもたらしてくれると考えています。

あそびのプログラム開発の一環として開館当初からおこなってきた公募では、これまでに多種多様なメディアを介したあそびのプログラムが提案され、子どもたちが自由に考え工夫し、柔軟に発展していく、心も身体も汗をかきながら遊ぶことのできる新しい遊びを実現してきました。今年も「汗かくメディア賞」として選出された3つの作品から、どんな遊びが実現したのか実際に体験してみてください!

あみだま

内藤光穂

作品概要

「あみだま」は、「編む」ということの楽しさや不思議さを通じて、いろいろな素材に触れその変化を発見するアソビです。

会場に用意されたさまざま素材を自由に手に取り、入り口で教えられた方法に沿ってどんどんと紐を編んでゆきます。好きなだけ編み進めた後は、会場の中心にある「あみだま」に出来た紐を結びつけます。

たくさんの人が編んだその痕跡がおおきな塊となっていく様子は、どこか植物のようにも見えます。

作家感想

「あみだま」は自身の作品制作をする中で生まれたアソビでした。これまでは1人で作っていた作品でしたが、多くの人に参加してもらうことで1つ大きな意味を持った作品になったのではないかと思います。

多くの人が参加するという事が、自分にとって思った以上にたくさんの影響を与えてくれたように感じます。一体どの程度作品に関わっていくのか?何を良しとして、何を良しとしないのか。アソビと言うものについて深く考える機会を得られた事が今回の1番の経験でした。

今回の「あみだま」てば、もの編む楽しさやそのハードルの低さを、ある程度うまく伝える事ができたと感じています。しかし、体を使った本能的なアソビほどの子供への求心力はなかったのかなとも思います。この経験を踏まえてさらに制作を続けていく中で、編むことのより芯の部分をアソビとして伝えられるように出来たらと思います。

場所 チャレンジタワー

プロフィール

愛知県立芸術大学、大学院にて彫刻を学び、2024年に卒業。

現在は作家として活動しており、様々な素材を編みながら「人格」をテーマに立体作品を制作している。

Translate a passage

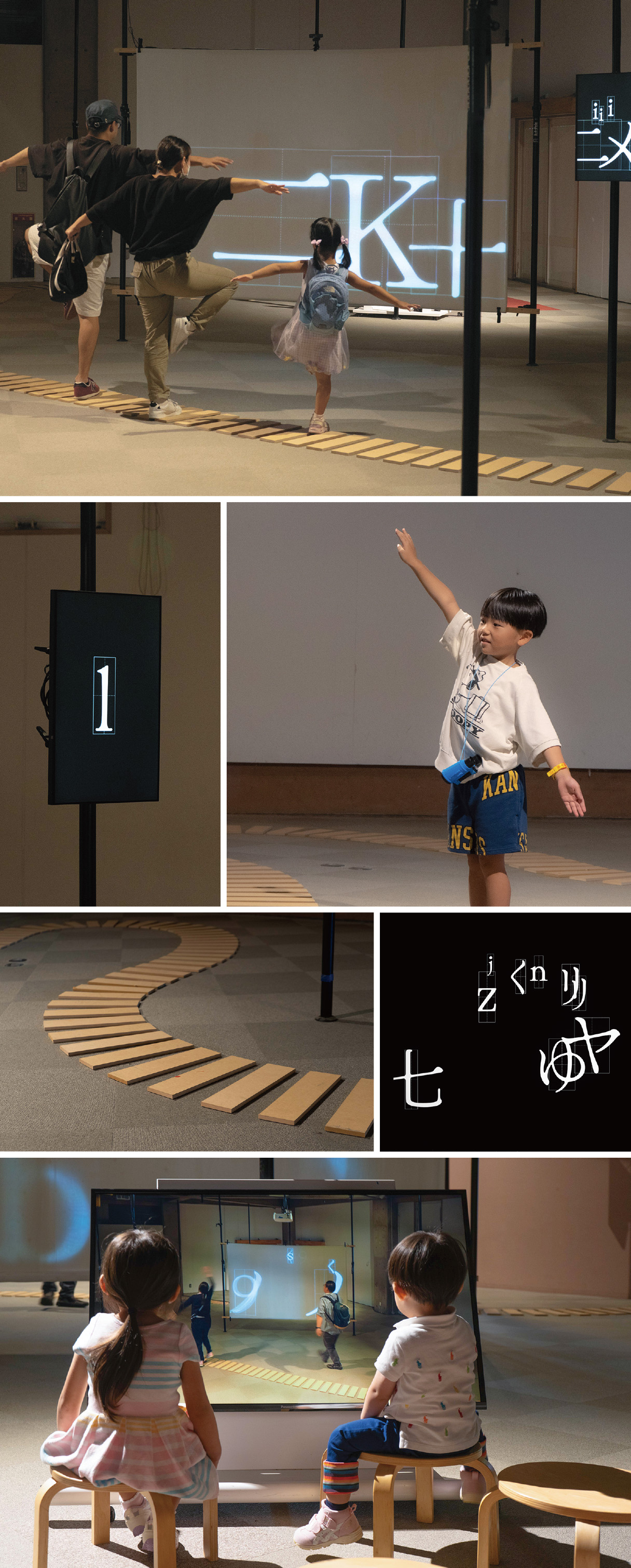

森田明日香 + 山岸奏大

作品概要

歩く、走る、立ち止まる。言葉では一言で言い切れてしまうことでも、その動きには人の体格や気分、クセなどその人らしさが色濃く現れているものです。そんな人の違いや個性を発見する遊びとして、「動きを文字に翻訳する」作品を制作しました。スクリーンの前で身体を動かすと、その人の骨格の形に似た1文字がスクリーンに現れます。

文字に翻訳されることで、自身の体の動きや形を新たな視点で捉えたり、自分のときには出なかった文字が他の人から出ることで、そこに違いを発見する体験を目指しました。

作家感想

本作は汗かくメディアに向けて一から制作しました。どんな人がくるのか、どんな空間になるのか、などが最後までわからず、暗中模索の期間がとても長い作品でした。そんな中で拠り所だったのは、制作過程で生まれたいくつかのキーワードでした。

例えば、「オンとオフをつくる」という言葉です。自分の動きが文字に翻訳される場所を「オン」、そこから離れて、誰かの様子をじっと見る場所を「オフ」とし、それらを行き来することで、ただ楽しむだけでなく、他の人の動きから気づきを得られるような体験を目指しました。

また、「子ども向けにしない」という言葉も大切にしています。今回の作品の体験には、子どもと大人を隔てることなく面白いと感じるような、根源的な楽しさがあると思っています。そのため、大人を疎外するようなことはないように注意しながら、作品の印象を調整しました。例えば空間の配色は、カラフルで楽しい空間も検討しましたが、最終的にはモノトーンにしました。「これはなんだろう?」と、少し注意を向けて目を向けるような素朴な印象とすることで、大人の方でも何かを見出そうと思える作品にできるのではないかと考えたからです。

会期を迎えて印象的だったのは、実際に子どもと大人が一緒になって楽しんでいる様子が多く見られたことです。親が手本を示してみたり、親子で同じ動きをしてみて遊ぶことが度々ありました。また会期中に体験のようすを踏まえて何度か作品の構成やシステムを変更しています。からだの大きさや位置だけに反応して文字が変わるシステムから、骨格に反応するシステムに変えた途端、明らかに訪れた人の遊び方が変わったことには驚きました。

訪れる人と作品の関係は、私たちの予想を遥かに超えて多様であり、気づきの多い三週間でした。今後も継続していきたいと思います。

場所 1Fあそびラボ

プロフィール

森田明日香

2024年 情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 修了後、愛知淑徳大学創造表現学部 助教に着任し、大量生産品をはじめとした日常の中で、目に留めないような「同一に見えるモノ」同士に潜んでいる差異に注目し、その差異を発見できるような表現研究を続けています。

山岸奏大

2024年 情報科学芸術大学院大学[IAMAS]修了、デザインエンジニア。

おばけの「ぴーぷぅーぽゎ」

小宮加容子+細谷多聞

作品概要

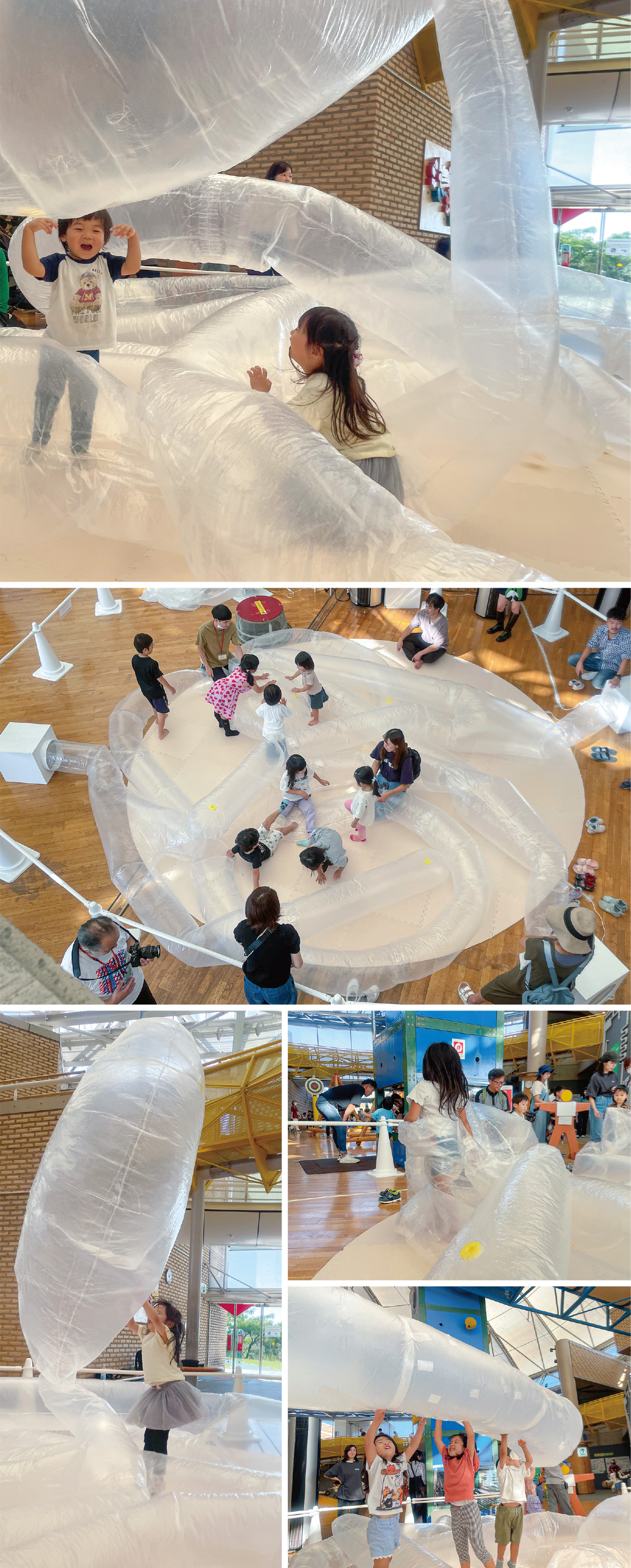

「おばけは変幻自在!」 人になったり、影になったり… 姿の見えない風にも音にもなれます。でも、おばけの本当の姿は誰も知りません。

おばけの「ぴーぷぅーぽゎ」は、子どもたちが集める空気の量でかたちを変える大きなビニール製の袋を様々な「おばけ」に見立て、空気を集めて作りだしたりしぼんで逃げ出したり…「おばけ」との対話を楽しむあそびの提案です。

作家感想

展示期間中は週末ごとに会場に赴き、子ども達の様子を見ていました。どの日も大賑わいで、たくさんの子どもたちに「おばけ」とあそんでもらいました。この中で発見した事や、展示期間に行った工夫をいくつか報告したいと思います。

一番印象に残っていることは、子ども達が無我夢中であそぶ様子です。「おばけ」の上に飛び込んでみたり、「おばけ」の下に潜り込んでみたり。自分の体にぐるぐると巻き付けてみたり… 様々な「おばけ」との関わり方があり、それを何度も繰り返す様子が見られました。また、決まったあそび方はなかったものの、他の子があそんでいる様子を観察し、それを真似してみてあそぶ様子が度々見られ、あそびが伝わっていく様子が観察できました。一見、それぞれの子どもが「おばけ」を相手にひとりであそんでいるように見えますが、お互いの様子を観察したり、相手の動きを察したりすることで目に見えない協力関係がうまれていることに気が付きました。

展示期間中は週末ごとに「おばけ」の入替をしました。1週目は子ども達が空気を集め「おばけ」を作ることができるように、幅が広めで厚みが薄い形状の「おばけ」をあそび場全面に広がるように配置しましたが、自分の体にぐるぐると巻き付けるあそび方を誘い、破損することがありました。そこで、2週目以降は「おばけ」の形状を見直し、細長いシンプルな形状に変更しました。あそび場には複数の「おばけ」が重なり合い大きな山ができました。すると、その山に飛び込んだり山の下や隙間をくぐる子どもがでてきました。特に小さな子どもは自分と目の前にある「おばけ」との大きさを比較し、「飛び越えるか」、「くぐるか」を考える様子もみられました。さらに、「おばけ」がシンプルな形状になったことから、先端が膨らまないのは途中で別の子どもが空気の流れを止めているからだと気づいたり、自分が膨らみに乗ることで空気が別の場所へ移動することや、その空気の流れで「音」が鳴るといった、空気と圧力の原理に気が付く様子も多く見られました。

変幻自在のおばけを相手に子どもたちが真剣にあそぶ様子から、子どもたちの想像と創造の可能性、そして、あそびの発展の可能性を感じさせられた展示でした。

場所 アトリウム

プロフィール

札幌市立大学「きほんのきのかい」。

あそびのデザインやプロダクトデザイン、グラフィックデザインなど実践する中で、学生にデザインの「きほんの“き”」を学ぶ機会を幅広く提供しています。今回は教員である小宮(専門:ユニバーサルデザイン)と細谷(専門:プロダクトデザイン)が、それぞれの専門性を持ち寄り「あそびのデザイン」を試みます。